記事の書き方について解説します。

ブログやアフィリエイトをはじめ、ネット記事を書く目的は下記の3つがあります。

- ユーザー(読者)にとって読みやすく分かりやすい記事を書く

- ユーザーのニーズ(悩み・問題・欲求)を解決する記事を書く

- SEOを意識して検索上位に表示される記事を書く

これらは結果的にWebサイトのアクセスや収益を増やすことにつながりますが、この目的を達成するためには、知っておくべき記事作成の手順や書き方のコツがあります。

記事を執筆することに慣れていない人の中には「記事の書き方がよくわからない」「記事の完成度を高めたい」と悩んでいる方も多いでしょう。

そこで本記事では、ライティング初心者に向けて記事の書き方を解説します。

具体的なノウハウを1つ1つ紹介しますので、ぜひ記事の書き方の参考にしてください。

- ※本記事で紹介している情報は執筆時点のものであり、閲覧時点では変更になっている場合がございます。また、ご利用の環境(ブラウザ、サーバー、プラグイン、テーマ、またはそのバージョンや設定、WordPress本体のバージョンや設定など)によっては本記事の情報通りに動作しない場合がございます。あらかじめご了承ください。

目次

記事の書き方の手順

その記事が読まれるものになるかどうか、検索上位に上がるかどうかは、実は記事を書く前にほとんど決まってしまいます。

記事の書き方の手順や事前準備は、そのくらい重要な要素です。

本章では記事作成の流れや必要な事前準備・キーワード調査について、14のステップに分けて解説します。

おおよそのテーマを決める

まずは、記事のテーマ(主題)を決めます。

どんな人に向けて、どのような内容の記事を書くのかを、まずはザックリと考えてみましょう。

この時点では詳細を決める必要はないので、方向性だけをおおまかに決めてください。

ちなみにSEOを意識した記事の場合は、この過程は飛ばして次の「SEO対策キーワードを決める」から始める場合も多いです。

SEO対策キーワードを決める

Webサイトの記事にアクセスを集めるには、GoogleやYahoo!などの検索結果に上位表示されることが必要です。

これをSEO対策といいます。

| SEOとは |

|---|

|

SEOを意識した記事を書くためには、それをどんなキーワードで上位表示させたいかを決める必要があります。

記事を書く際に決めるキーワードは、原則として「1記事1キーワード」です。

ただし、キーワードの検索意図(ユーザーが検索した目的)が同じであれば、1記事に複数のキーワードを設定しても構いません。

また、この段階では複数のキーワード候補を挙げておきましょう。

キーワード調査をおこなったうえで後ほど1つのキーワードに絞りこみます。

検索キーワードの調べ方や選定方法については、下記の記事にくわしく解説しています。

【検索キーワード】の調べ方・選定方法・効果的な活用のしかたを徹底解説

- WordPressの使い方/操作方法

キーワードの検索ボリュームを調べる

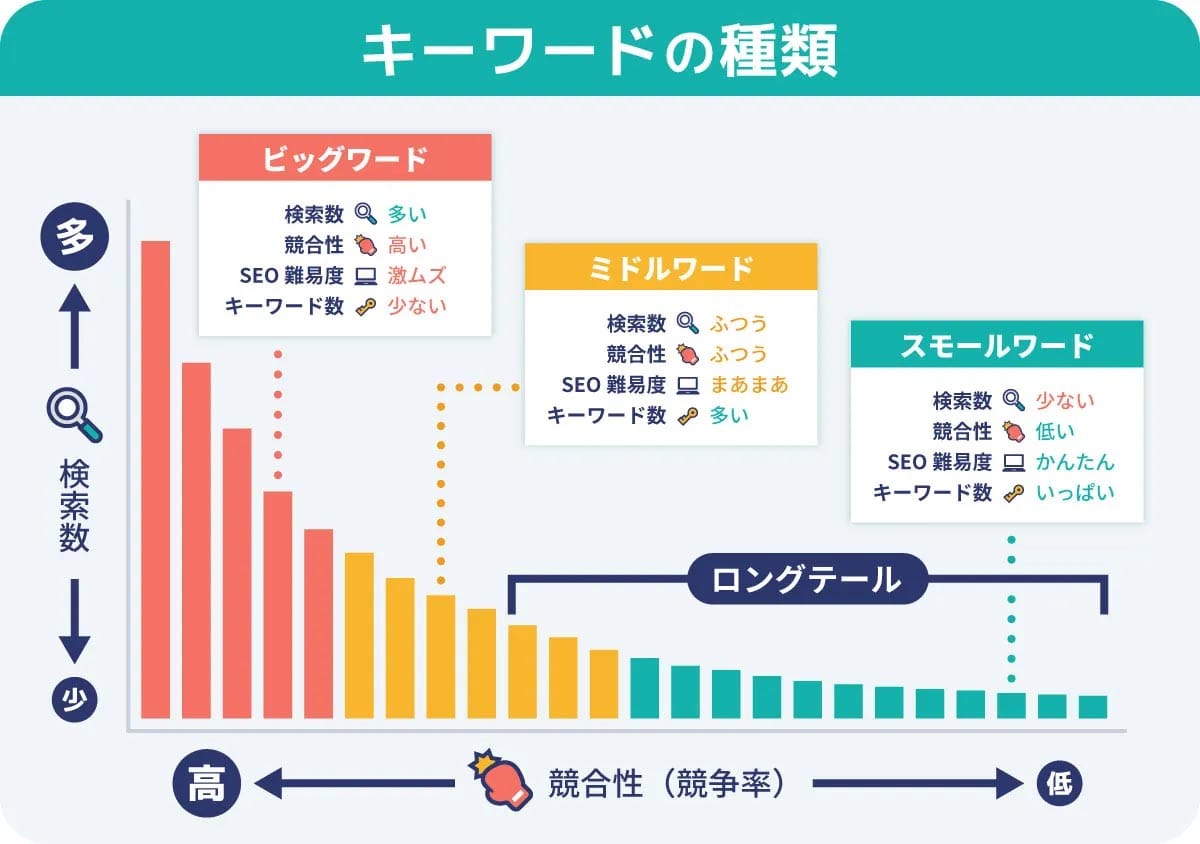

キーワードが選定できたら、キーワードの検索ボリュームを調べましょう。

| 検索ボリュームとは |

|---|

|

検索ボリュームが小さすぎると、上位表示されたとしてもアクセスが少なくなってしまいます。

一方、検索ボリュームが大きいキーワードは狙っている競合も多いため、SEO難易度は高くなります。

初心者はまず比較的難易度の低いロングテールキーワードを中心に選定し、コツコツと上位表示の実績を積み上げていきましょう。

そうしてドメインの評価を育てていくことで、やがてビッグキーワードでも上位表示ができるようになります。

| ロングテールキーワードとは |

|---|

|

検索ボリュームを調べるには、Googleの「キーワードプランナー」や「UberSuggest」などの無料ツールが便利です。

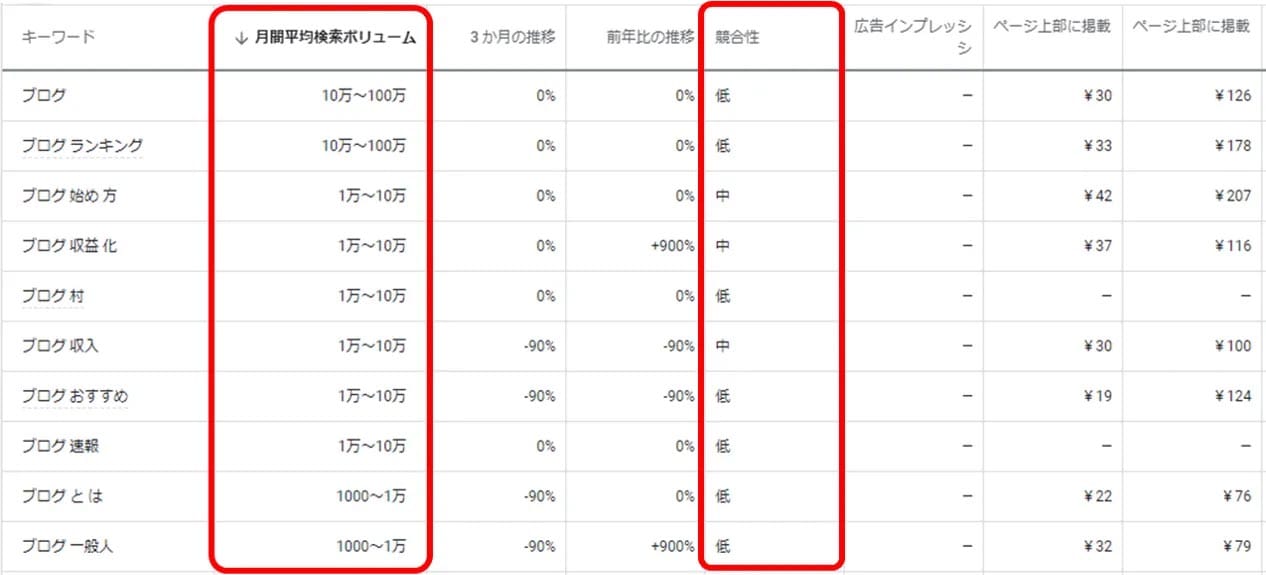

たとえば下記はキーワードプランナーで、キーワード「ブログ」の検索ボリュームを調べた結果です。

検索ボリュームの種類や調べ方については、下記の記事にくわしく解説しています。

検索ボリュームとは? 調べる方法や選び方、SEO強化のポイントも紹介

- WordPress運営のコツ

キーワードの検索意図を調べる

検索ボリュームを調べたら、次にキーワードの検索意図を調べましょう。

検索意図とはユーザーが「どんな目的で、どのような情報を求めて、そのキーワードで検索したのか」です。

検索意図をしっかりと把握し、ユーザーが抱えている悩み・問題・欲求を解決することが、記事を書くうえでもっとも重要なポイントとなります。

ここでは検索意図の調べ方について、6つのステップで紹介します。

サジェストキーワードを調べる

まずはサジェストキーワードを調べます。

| サジェストキーワードとは |

|---|

|

サジェストキーワードには入力したキーワードと関連性が高く、一緒に検索されることの多い人気のキーワードが提案されます。

つまり、サジェストキーワードを確認することで、検索意図を把握する手助けになるということです。

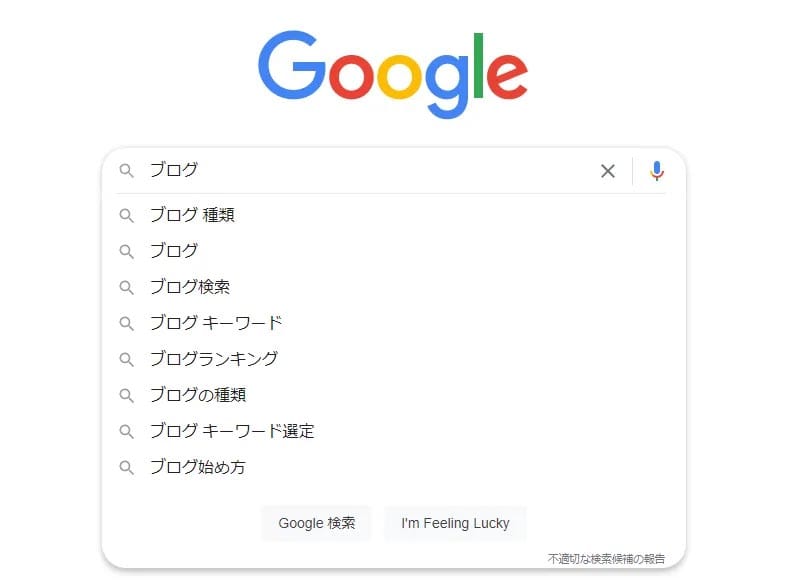

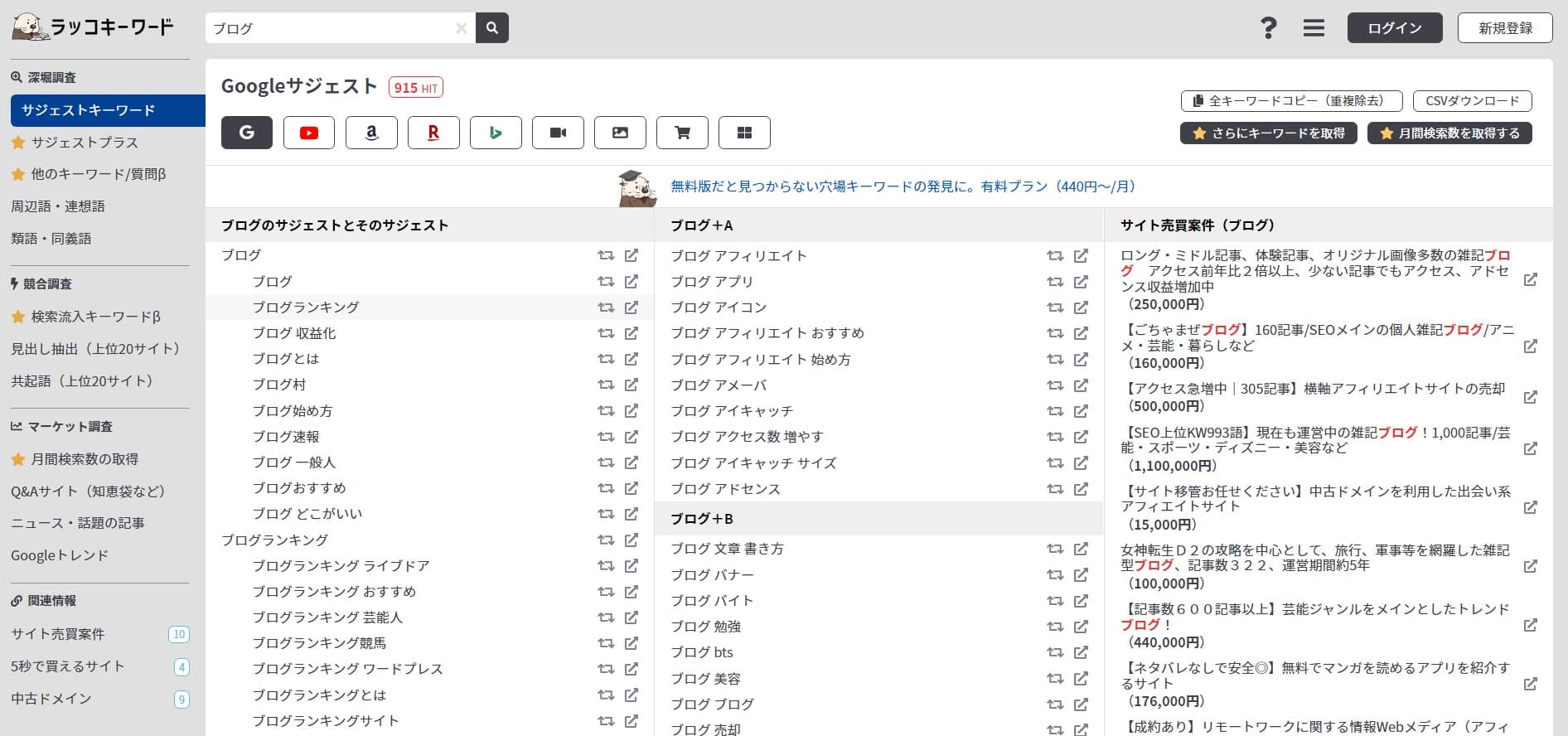

サジェストキーワードを調査するには、実際にGoogleなどで検索する方法もありますが、「ラッコキーワード」という無料ツールを利用するのがおすすめです。

たとえば下記はラッコキーワードで、キーワード「ブログ」のサジェストキーワードを調べた結果です。

関連キーワードを調べる

検索意図は、関連キーワードから把握することもできます。

| 関連キーワードとは |

|---|

|

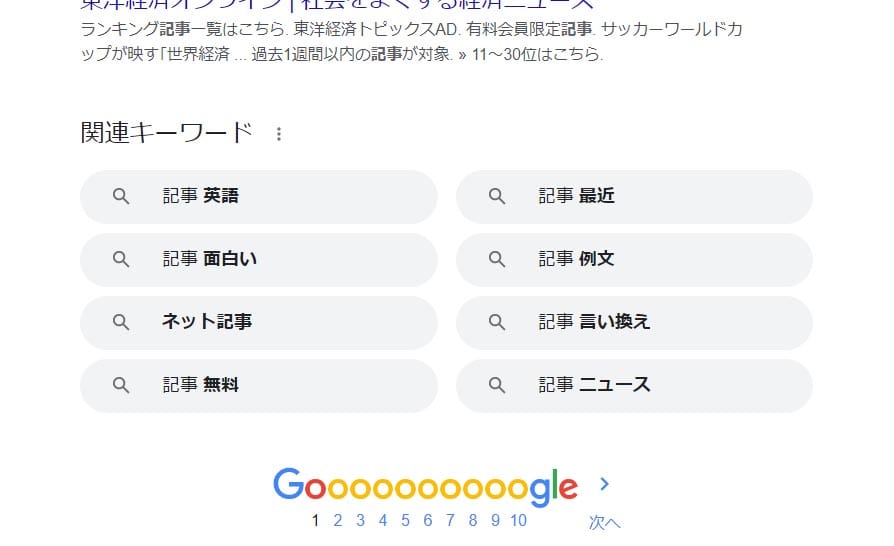

たとえば、実際にGoogleで「記事」と検索すると、下記のような形で「関連キーワード」が表示されます。

サジェストキーワードとの違いは、検索者の行動履歴が反映されない点。

つまりサジェストキーワードのように余計なデータが反映されておらず、より純粋なデータが抽出されます。

関連キーワードを調査するには、実際にGoogleなどで検索してもいいですが、前述の「ラッコキーワード」が便利です。

再検索キーワードを調べる

再検索キーワードも検索意図の把握に役立ちます。

| 再検索キーワードとは |

|---|

|

再検索キーワードにはより具体的な検索意図があらわれているため、検索意図の調査にとても有効です。

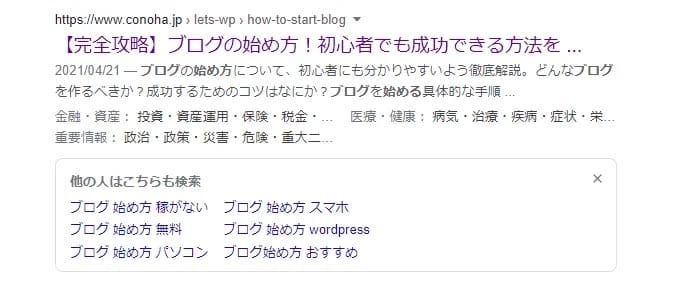

再検索キーワードは、下記のように検索結果に「他の人はこちらも検索」という項目で表示されることがあります。

再検索キーワードを無料で調査できるツールとしては「再検索キーワード調査ツール」が便利です。

また、「LSIGraph(エルエスアイグラフ)」というツールもおすすめですが、無料プランは日本語非対応のため、日本語で使いたい場合は有料プランにする必要があります。

すでに上位表示されている競合記事をチェック

検索意図を把握するには、すでに検索結果に上位表示されている競合サイトの記事を確認するのもおすすめです。

検索上位に表示されている記事は、現時点で検索エンジンに「この記事はユーザーの検索意図を満たしている」「ユーザーの問題を解決し、満足させている」と判断している記事です。

検索エンジンからすでに高い評価を得ている競合記事をチェックすることで、そのキーワードに対してどのような答えを書けばいいのかが把握できるのですね。

競合サイトを調査する際には記事の本文を読むのではなく、目次(見出し構成)をチェックし、どのようなトピック(話題)が含まれているかを調査します。

本文までじっくりと読んでしまうと、どうしても書かれている内容に引っ張られてしまうため、自分の記事を書く際にオリジナリティが出しにくい(似たような内容になってしまう)からです。

Q&Aサイトなどを調べる

Q&Aサイトでは、他では得られない貴重な情報を得られます。

| Q&Aサイトとは |

|---|

Q&Aサイトには「ユーザーの疑問」と「回答」が簡潔にまとまっています。

上位表示記事や関連キーワードなどにはない、ユーザーのリアルな悩みや感情を読み取ることが可能です。

検索意図の把握に役立つとともに、記事にオリジナリティを加えることもできるでしょう。

キーワードの確定

ここまでの調査をもとに、キーワードの検索意図を把握するとともに、キーワードを1つに絞りこみましょう。

検索意図の調査は読まれる記事、SEOに強い記事を書くためにとても重要な作業です。

時間をかけてじっくりと調査するようにしましょう。

ターゲットを決める

キーワード調査が終わったら、ターゲットを決めましょう。

| ターゲットとは |

|---|

|

ターゲットだけでなく、ペルソナを設定するのも重要です。

| ペルソナとは |

|---|

|

運営するWebサイト全体のターゲットやペルソナが決まっていれば、記事ごとに設定をおこなう必要はありません。

詳細なペルソナを設定しておくことで、より読者の心に刺さる言葉選びや話題を含めることができ、良質な記事を執筆できるようになります。

見出し構成を作る

検索意図とターゲットがつかめたら、記事の骨子となる見出し構成を作りましょう。

事前に見出し構成をしっかりと組んでおくことで、論理的で分かりやすく伝わりやすい記事を作ることができます。

見出し構成でもっとも重要なのは結論ファースト(結論・答えをなるべく先に書くこと)です。

ブログやアフィリエイトなどのネット記事の場合、ほとんどのユーザーはざっと流し読みをして、自分が求めている情報だけを読みます。

もし結論や重要な情報が後回しになっていたり、情報を探しにくい構成になっていると、ユーザーはすぐに離脱してしまうでしょう。

なので、結論・答え・重要な情報を先に書く、結論ファーストが大切なのですね。

結論ファーストの見出し構成を作る際に便利なのが「PREP法」です。

| PREP法の文章構成 |

|---|

|

PREP法とは、結論 → 理由 → 具体例 → 結論という流れの構成のこと。

PREP法をベースに記事構成を組み立てることで、わかりやすく説得力のある、結論ファーストの記事を書くことができます。

ブログの記事構成については、下記の記事にくわしく解説しています。

ブログの記事構成の作り方!成功率の高い方法&記事を作る流れを解説

- WordPress運営のコツ

各見出し本文に書く内容をメモ書きする

見出し構成できたからといって、すぐに清書を始めてしまってはいけません。

まず各見出しの本文に書く内容(要点)を、箇条書きでいいのでメモしていきましょう。

「ここの見出しでは大体こんなことを書く」という下書きをしつつ、ちょっとずつ文章に肉付けをしていきます。

記事を清書する

50%ほどの完成率で下書きができたら、いよいよ記事を清書します。

見出し構成と下書きがしっかりとできていれば、清書自体はとても楽です。

文脈や文章のテンポを意識しつつ、文章を完成させてください。

記事を装飾する

記事を書き終えたら、文字装飾(太字・文字色・マーカーなど)や、ビジュアル要素(画像・解説図・表・ふきだし・囲み装飾・箇条書き・空白など)を加えていきます。

どんなに良い情報が書かれていても、読みにくい文章だとユーザーは読んでくれません。

文字装飾やビジュアル要素を上手に使い、読みやすく伝わりやすい記事に仕上げましょう。

ここで注意したいのが、過剰な装飾は逆効果であるということ。

修飾箇所や修飾パターンが多すぎたり、色数が多すぎる装飾は、かえって記事を読みにくくしてしまいます。

強調箇所は少ないからこそ目立つのであって、何でもかんでも修飾すればいいというものではありません。

校正・推敲する

記事の執筆が終わったら、校正・推敲をおこないます。

校正・推敲とは、簡単に言えば「記事の見直し」です。

誤字脱字はもちろん、読みにくい箇所・リズムの悪い箇所はないか、分かりにくい表現や伝わりにくい場所はないかなどをチェックし修正します。

- 校正(こうせい):文章の間違い・誤字脱字を修正すること

- 推敲(すいこう):文章をより良いものになるよう練り直すこと

MicroOfficeのWordやGoogleドキュメントなどには、表現や文法をチェックする校正機能があるため、これらを活用すると便利です。

また、声に出して読みながらチェックすると、書いている時には気づかなかった改善点が見つかるのでおすすめです。

タイトル決める

記事の本文が書き終わったら、記事タイトルを決めます。

記事タイトルは記事全体の要約や、要点を端的にあらわすものであるため、記事をすべて書き終わってからのほうがまとめやすいと思います。

もちろん記事を書く前に仮決めしてもいいのですが、必ず執筆後にも練り直すようにしましょう。

記事のタイトルは検索エンジンも重要視する要素で、SEO対策の面でも重要です。

また、検索結果にも表示される読者が最初に目にする文章であるため、クリック率(結果的にアクセス数)にも大きな影響をあたえます。

記事タイトルを決める際には、以下の点に注意してください。

| 記事タイトルの決め方 |

|---|

|

このほかにも、具体的な数字を入れて説得力を増したり、逆説的な表現やキャッチ―な表現を使って思わずクリックしたくなるタイトルにするなどの方法もあります。

記事タイトルはアクセス数を左右する重要な要素のため、できるだけたくさんの候補案を作り、時間をかけて検討しましょう。

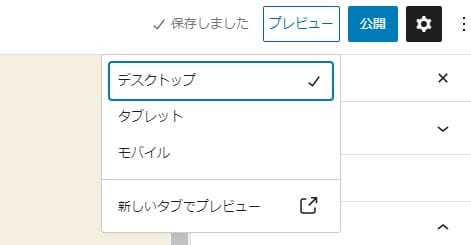

プレビューを確認する

校正・推敲が終わったら、プレビューを確認しましょう。

プレビューとは「書いた記事が実際にどのように表示されるか」を事前に確認できる機能で、読者が見る視点で記事をチェックできます。

WordPressでは、デスクトップ(PC)やモバイル(スマートフォン)、タブレットなど、端末ごとのプレビューを確認できます。

記事はPCで書くことが多いと思いますが、実際にはスマートフォンで記事を読むユーザーが大半ですので、かならずスマートフォンでどう見えるか?をプレビューで確認するようにしましょう。

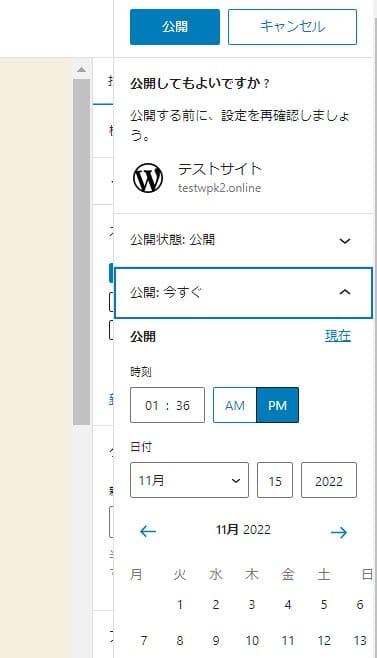

記事を公開する

ここまでのすべての手順が完了したら、いよいよ記事を公開します。

WordPressでは、投稿編集画面の右上にある「公開」ボタンを押下すると上記のような設定ウインドウが表示されます。

公開方法や、予約投稿の場合は公開日時を設定して、再度「公開」ボタンを押下しましょう。

また、公開前には「パーマリンク」や「カテゴリ」「タグ」などの設定も忘れないようにしてください。

定期的にリライトを繰り返す

記事を公開したらそれで終了ではありません。

定期的に見直し、リライトを重ねることでブラッシュアップをおこないましょう。

リライトを重ねてより良い記事に改善していくことで検索順位が上昇し、結果的にアクセス・収益の改善が期待できます。

| リライトする記事の選び方 |

|---|

|

検索順位がなかなか上がらない記事については、検索意図の再確認をおこないましょう。

本記事で紹介している関連キーワードなどを調べたり、上位表示されている競合ページを確認し、不足しているトピックがないかをチェックします。

上位表示されているのにアクセス数が少ない場合は、そもそも検索ボリュームが小さすぎるか、記事タイトルが競合と比較して魅力的でない原因が考えられます。

Googleサーチコンソールでクリック率を確認し、低い場合は記事タイトルやメタディスクリプションを改善してください。

また、記事を公開しても時間が経つにつれて情報は古くなっていきます。

定期的に記事を確認し、更新すべき古い情報がないかをチェックするようにしましょう。

基本的な記事の書き方のコツ

良い記事を書くためには、文章を書くコツを知っておく必要があります。

まずはブログやアフィリエイトのなどのネット記事を書く際の、基本的なノウハウについて紹介します。

一文の文字数は50文字前後まで

一文(文頭から。まで)の文字数は、50文字前後にするよう心がけましょう。

50文字は単文(主語が1つの文章)の平均的な長さであり、読み手が簡単に理解できる適度な文字数です。

また、50文字はスマートフォンで表示すると2〜3行に相当し、どんなデバイスで読んでも読みやすい文字数と言えるでしょう。

句読点を適切に使う

句読点を適切に使うのも重要です。

句点(。)と読点(、)は文章の意味を正しく伝えることや、読みやすく理解しやすい文章を書くために欠かせない要素です。

| 文章例 | |

|---|---|

| 句読点なし | 記事を書き始める前にQ&Aサイトをよく調べておき関連する質問&回答をまとめておきましょう |

| 句読点あり | 記事を書き始める前に、Q&Aサイトをよく調べておき、関連する質問&回答をまとめておきましょう |

上記のように、句読点は文章にメリハリを与えてくれます。

句読点のルールはいくつかありますが、ネット記事では下記の点に注意すると良いでしょう。

| 読点(、)のルール | 句点(。)のルール |

|---|---|

|

|

漢字とかなのバランスを考える

漢字とひらがなのバランスを考えるのも重要です。

文章に漢字が多すぎると、読者にとって読みにくい記事になります。

また、ひらがなが多すぎるのも問題で、両者の正しいバランスを考えるのが重要です。

| 漢字とかなのバランス |

|---|

|

ブログやアフィリエイトなどのネット記事の場合、漢字の割合は20~30%を意識すると良いでしょう。

同じ接続詞・語尾を避ける

同じ接続詞、同じ語尾の繰り返しは避けるようにしましょう。

たとえば「しかし」といった接続詞が連続すると、文章の内容が二転三転してしまい、結局何が言いたいのかわからなくなってしまいます。

また「~ます。」「~ます。」「~ます。」など同じ語尾を連続させてしまうと、文章が機械的に見えるとともに、稚拙なイメージをあたえてしまいます。

執筆中はもちろん、最終的な校正の段階ではとくに念入りにチェックしましょう。

声に出して読みながら校正すると、不自然な表現に気づきやすくなります。

適度に改行・空白を入れる

書籍のような紙の文章と違い、ネット記事は基本的に流し読み・飛ばし読みが前提となります。

テキストの密度が高い文章はユーザーにストレスをあたえ、離脱が増える原因になってしまうでしょう。

そのため、適切なタイミングで改行・空白を入れることが大切です。

改行・空白のない文章の例:

改行や空白のない文章はネット記事の読者にとってストレスです。必ず適切なタイミングで改行と空白を入れ、読みやすい文章を意識してください。改行とは文章を整えるために行を改めることです。ここで言う空白とは、行と行の間に適切な空白(スペース)を挿入することです。

改行・空白がある文章の例:

改行や空白のない文章はネット記事の読者にとってストレスです。

必ず適切なタイミングで改行と空白を入れ、読みやすい文章を意識してください。

改行とは文章を整えるために行を改めることです。

ここで言う空白とは、行と行の間に適切な空白(スペース)を挿入することです。

このように適度な改行や空白を入れることで、ゆとりのあるスラスラと読める文章になります。

また、話題の小さな切り替わりで空白の行を配置することで、文章の意味を理解しやすくなります。

特に最近は文章を読むことを苦手に感じる人も増えてきているため、より一層の配慮が必要でしょう。

より読みやすく理解しやすい文章装飾のコツ

基本的な文章のコツを身につけたら、より読みやすさ・理解のしやすさを意識した文章を目指しましょう。

ブログやアフィリエイトなどのネット文章に特化した文章装飾のコツを解説します。

文字装飾などのブログのデザインについては、下記の記事でもくわしく解説しています。

読みやすいブログ作りにはデザインも大事! 「ブログデザイン」のコツや注意点を紹介

- WordPressの使い方/操作方法

文字を適度に修飾する

文字を適度に修飾するのも、読みやすい記事を作る上でポイントとなります。

| 文字装飾の例 |

|---|

|

文字装飾のポイントは、本当に重要な箇所だけを装飾することです。

文字装飾の目的は大切な箇所・要点を強調することですので、強調する箇所が多すぎると、本当に大切な箇所がわからなくなってしまうでしょう。

また、装飾のパターンが多すぎたり、使う色味が多すぎるのも厳禁です。

ごちゃごちゃと過剰にデコレーションされた文章はかえって読みにくく、逆効果になってしまいます。

装飾パターンや色数は必要最低限におさえ、シンプルな装飾を意識しましょう。

画像を挿入する

記事内の画像もとても重要です。

ブログやアフィリエイトなどのネット記事で使用する画像としては、下記のような種類があります。

| 記事内の画像の例 |

|---|

|

商品やサービスを紹介する記事では、商品写真やWebサービスのキャプチャ画像をふんだんに用いるようにしましょう。

単なる商品画像だけではなく、利用シーンが想像できるようなリアリティのある画像を使うことがポイントです。

また、文章が長く続く際は適切なタイミングでイメージ画像を入れるだけでも、読者の読み疲れや抵抗感を減らすことが期待できます。

箸休めや、階段の踊り場のような効果を狙うということですね。

また、難しい事柄や複雑な事柄を説明する場合は、なるべく画像やイラストで補足説明するのがおすすめです。

画像検索からWebサイトに訪れるユーザーも少なくないため、素晴らしい図解があれば、アクセスの増加も期待できるでしょう。

WordPressへの画像挿入については、下記の記事にくわしく解説しています。

【超簡単】WordPressの画像挿入方法!初心者向けの手順から応用の設定まで

- WordPressの使い方/操作方法

箇条書きやボックス(囲み)を使う

必要に応じて、箇条書きやボックス(囲み)を活用しましょう。

テキスト(文字要素)だけで説明するよりも、箇条書きにしたり、ボックスで要素を囲んで情報をわかりやすく整理することで、読者の理解を促進できます。

たとえば、かぼちゃ・りんご・にんじん・きゃべつ・ソーセージ・カットトマト・塩コショウなどと文章中に情報を羅列するよりも、

- かぼちゃ

- りんご

- にんじん

- きゃべつ

- ソーセージ

- カットトマト

- 塩コショウ

というように、箇条書きにしてボックスで囲ったほうが、格段にわかりやすいと

思います。

WordPressテーマの中には、ボックス(囲み)のデザインが充実しているものも多いため、上手に活用するとよいでしょう。

表を活用する

表(テーブル)の活用も、わかりやすい記事を書くための重要なポイントです。

たとえば、「商品Aが1,000円で、商品Bが1,500円、商品Cが1,950円で……」と書くよりも、以下の表のようにまとめたほうが、格段にわかりやすいと思います。

| 商品 | 価格(税込) | カラー | サイズ |

|---|---|---|---|

| 商品A | 1,000円 | ホワイト、グレー | S、M、L |

| 商品B | 1,500円 | ホワイト、グレー、ブラック | S、M、L、XL |

| 商品C | 1,980円 | ホワイト、グレー、ゴールド | M、L |

表は作成に手間がかかりますし、キレイに作れるようになるには勉強が必要です。

しかし表はユーザーの理解度や滞在時間に大きな影響をあたえるとともに、収益を左右するとても重要な要素です。

面倒くさくても時間をかけて丁寧に表を作成しましょう。

WordPressに表を挿入する方法については、下記の記事にくわしく解説しています。

WordPressに表を挿入する!初心者でも簡単にできる方法や応用設定までを徹底解説

- WordPressの使い方/操作方法

吹き出しを使う

記事内で吹き出しを活用するのもおすすめです。

記事における吹き出しとは、下記のようにキャラクターアイコンとセットになっており、漫画の吹き出しのようなオブジェクトのことです。

吹き出しは、本文の内容をカジュアルな表現で言い換えたり、一言で簡単にまとめたりなど、ユーザーの理解を助けるために活用できます。

また、テキスト要素が長く続く場面で区切りにつかうなど、文章のテンポを変え、ユーザーの読み疲れを防ぐ効果も期待できます。

上記のように会話形式にもできるため、「筆者と読者」「先生と生徒」「博士と助手」のような、

「教える側」と「教えられる側」の2人をキャラクターとして登場させるのもよいでしょう。

WordPressに吹き出しを挿入する方法については、下記の記事にくわしく解説しています。

WordPressで吹き出しを作ろう!おすすめのプラグインやテーマも紹介

- WordPressの使い方/操作方法

記事の書き方についてまとめ

ユーザー満足度の高い記事、SEOに強い記事を書くためには、「事前準備」がとても重要です。

今回紹介した記事の書き方の手順を参考に、万全の調査・準備をおこない、良質な記事を作成しましょう。

また、記事執筆の基本的なルールや、文章装飾のノウハウも重要となります。

特にブログやアフィリエイトなどのネット記事では、下記のような文章装飾やビジュアル要素の活用が勝負のカギです。

読まれるブログ記事の書き方については下記の記事でくわしく解説しているので、ぜひ合わせてお読みください。

【脱初心者】読まれるブログ記事の書き方!手順とコツを解説

- WordPress運営のコツ

WordPressを始めるならConoHa WINGがおすすめ!

「WordPressでブログやアフィリエイトを始めたい!」

「もっと性能の良いレンタルサーバーに乗り換えたい!」

そんなあなたには、高性能・高速でお得なレンタルサーバーConoHa WINGをおすすめします。

- ConoHa WINGのメリット

-

- サイト表示が速い! 国内最速のレンタルサーバー※

- 初心者も安心! 簡単で使いやすい管理画面

- 安定した稼働! 大量同時アクセスなどの高負荷にも強い

- お得な料金設定! 643円/月~で始められる!

- しかも初期費用が無料! さらに独自ドメインも永久無料!

- ※2023年7月自社調べ

ConoHa WINGは日本マーケティングリサーチ機構による調査で、下記の3部門においてNo.1を獲得しています。

- ConoHa WINGは3つのNo.1を獲得!

-

- アフィリエイター・ブロガーが使いたいレンタルサーバー

- WordPress利用者満足度

- サポートデスク対応満足度

- ※日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2023年2月期_ブランドのイメージ調査

新規のお申し込みはこちら

Webにくわしくない初心者でもたった10分で始められるレンタルサーバー「ConoHa WING」。

とっても簡単だから今すぐ始めちゃいましょう。

また下記の記事では、ConoHa WINGを使ってWordPressを開設する方法を、画像付きでくわしく解説しています。

【WordPressの始め方】初心者でも最短10分でできる!簡単で失敗しない開設方法

- WordPressの始め方

他社レンタルサーバーからお乗換えはこちら

他社のレンタルサーバーをご利用中で、ConoHa WINGにお乗り換えを検討されている方も安心です!

煩雑なレンタルサーバーの移行もかんたんにお乗換えいただけるよう、いくつかのサポートを用意しています。

-

- WordPressかんたん移行ツール

-

他社サーバーでお使いのWordPressを、ご自身でかんたんにConoHa WINGへ移行ができる無料のツールをご用意しています。

- WordPressかんたん移行の詳細

-

- WordPress移行代行

-

移行にかかる作業はすべて専門のプロが代行するので、待っているだけでWordPressを移行できます。

- WING移行代行の詳細

-

- ConoHa WINGへの移行ガイド

-

レンタルサーバーの移行作業は複雑ですが、ConoHa WINGでは移行作業の流れをわかりやすくご紹介しています。

- ConoHa WINGお乗換えガイド