ブログを始めたけれど「書くのに時間がかかりすぎる」とお悩みの人は多いのではないでしょうか。

そんな人におすすめなのが、ブログの書き方をテンプレート化する方法です。

テンプレートを覚えれば時間短縮はもちろん、読みやすい構成が作れるようになります。

本記事では、ブログの書き方のコツと、ブログの記事で使えるさまざまなテンプレートを紹介します。

もっと効率よくブログを書きたい方や、読みやすいブログを書きたい方はぜひ参考にしてください。

- ※本記事で紹介している情報は執筆時点のものであり、閲覧時点では変更になっている場合がございます。また、ご利用の環境(ブラウザ、サーバー、プラグイン、テーマ、またはそのバージョンや設定、WordPress本体のバージョンや設定など)によっては本記事の情報通りに動作しない場合がございます。あらかじめご了承ください。

目次

ブログを書く前に知っておくべき基礎知識

ブログの書き方のコツやテンプレートを覚え、効率よく執筆できるようになっても魅力的なブログになるとは限りません。

読まれるブログを書くには、「文章構成」をしっかり考えることも必要です。

まずはブログの前提知識として、読まれるブログの構成と商品紹介のコツを見ていきましょう。

読まれるブログの構成

ブログは世の中に数えきれないほどありますが、じっくりと最後まで読まれるブログ記事は多くありません。

紙の本や雑誌とちがい、ブログはスマホで手軽に読めるため、よほど興味がある内容でないかぎり、すぐに離脱し他のコンテンツに移動してしまうからです。

ブログのようなネット記事は一文一文じっくりと読まれることも少なく、ほとんどの読者はざっと流し読みして、気になる箇所だけを読みます。

じっくりと読まれない、最後まで読んでくれないことを前提として、以下のポイントを抑えた文章構成にすることが大切です。

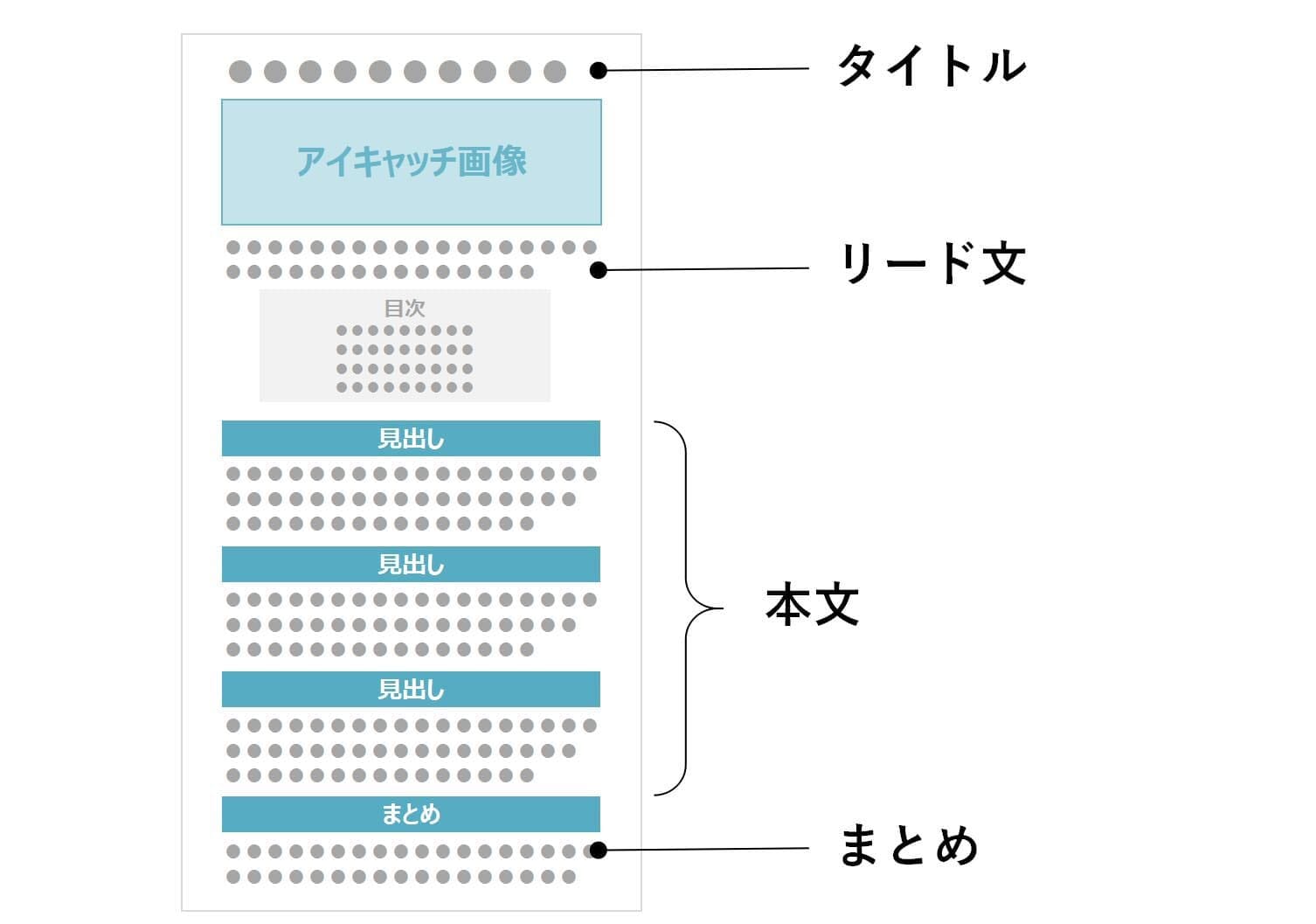

- 「タイトル」「リード文」「本文」「まとめ」の4要素で構成

- 「タイトル」は読みたいと感じさせる目を引くものに

- 「リード文」は読者からの共感を意識し、どのような悩みが解決できるか明確に

- 「本文」は論理的な見出し構成にし、読みやすさと分かりやすさを重視

- 「まとめ」はここさえ読めばブログ記事の内容が分かるように

本文は「見出し」と「本文」の2つの要素から成り立ちます。

見出しの構成(順序)については、じっくりと読まれない・最後まで読まれないことを前提に、答えや結論をなるべく先に書く「結論ファースト」になるようにしましょう。

後述する「PREP法」というテンプレートを利用すると、論理的で結論ファーストな見出し構成になります。

また、本項目で挙げたポイントにはある共通点があります。

それは、すべて「読者のために」という視点になっている点です。

- 読者の興味や関心を引く内容にすること

- 読者にとって読みやすく分かりやすい内容になっていること

- 読者の悩み・問題が解決できること

これらの要素を意識して構成を考え、記事を書くようにすると、読まれるブログになります。

WordPressの見出しの作り方、見出し構成のコツについては、下記の記事でくわしく解説しています。

【WordPressの見出しの作り方】正しいルールやデザインの変更方法を解説!

- WordPressの使い方/操作方法

商品紹介のコツ

商品やサービスを紹介するブログは、もっともポピュラーなブログ収益化の方法です。

その反面「うまく商品が売れない」と悩む方も多く見られます。

商品レビューなどの商品紹介記事を書く場合は、以下のコツを意識しましょう。

- その商品・サービスでどんな悩みが解決するか明確にする

- 商品・サービスを使ったあとの幸せな未来(ベネフィット)を見せる

- 自分で実際に購入し、リアリティのある一次情報を伝える

- メリットだけでなくデメリットも正直に伝える

- 複数の商品をおすすめする場合は、自分のおすすめNo.1を明確にする

ここで紹介したコツは最低限の部分で、実はもっとたくさんのコツがあります。

商品やサービスを売る文章術である「セールスライティング」は、下記の記事でくわしく解説しています。

セールスライティングとは? 購入につなげる文章術、文章テンプレートを解説

- WordPress運営のコツ

読みやすいブログの書き方のコツ

テンプレート紹介の前に、読みやすい文章を書くためのコツを5つ紹介します。

読みやすいと感じるブログでは必ず使われている重要なポイントなので、しっかり読んで身につけましょう。

箇条書きを使う

ブログの読者は記事を流し読みしている場合が大半です。

最後までじっくり読んでくれる読者は多くありません。

そんな読者に目をとめてもらい熟読してもらうには、パッと見て内容が分かる「箇条書き」が効果的です。

たとえば「箇条書きのポイント」を箇条書きにすると下記のようになります。

- 短い文章で端的に書く

- ボックスで囲む

- 3~5個の項目数におさえる

- 言い回しを統一する

- 言葉の階層・種類をそろえる

箇条書きにすることで、どのようなことが書いてあるかがすぐに分かり、気になる部分があればくわしく読みたくなるでしょう。

ただし、使いすぎると逆に見にくくなるので、バランスを考えながら使うようにしてください。

専門用語を減らす

ブログでの読みやすい文章とは、スムーズに読めて分かりやすい(すぐに理解できる)文章です。

この文章も「ブログにおける優位的な文章とは、可読性に優れ瞬時に理解可能な文章を指します」となると、一気に読みにくくなりますよね。

このように漢字が多かったり専門用語がたくさんある文章だと、読者は「この記事は分かりにくい…… 難しい……」と感じてしまいます。

その分野についてあまり知らない方でも分かるように、小学生にやさしく説明するイメージでブログを書きましょう。

なるべく専門用語・難しい表現を避けるとともに、どうしても使う場合は補足や注釈を入れると親切です。

PREP法で構成を作る

PREP法とは、プレゼンなどにも多様される話の順序のテンプレートです。

まずは結論から述べ(結論ファースト)、その理由、具体例や根拠などの詳細という順序で話を進めていき、最後に再び結論でまとめます。

このPREP法をブログに応用すれば、初心者でも手軽に説得力のある文章が書けるのです。

- P=Point(結論)

- R=Reason(理由)

- E=Example(具体例)

- P=Point(結論)

この4つの要素の頭文字「P・R・E・P」が名前の由来です。

結論 → 理由 → 具体例 → 結論という流れで話すことで、言いたいこと(結論・答え)がすぐに伝わり、聞き手にも分かりやすい納得感のある説明ができます。

ブログの文章構成・見出し構成に迷ったら、このPREP法を使ってみましょう。

テンポの良い文章を書く

ブログを最後まで読んでもらうには、テンポの良い文章を意識するのが重要です。

テンポの良い文章は読み疲れることなく、スルスルと読めてしまいます。

テンポの良い文章にするためには、下記のようなポイントを意識しましょう。

- 一文は40~60文字(スマホで2~3行)におさえる

- 3~4つの文が続いたらキリの良い所で区切る

- その場合は空白・画像・箇条書き・フキダシなどを挿入

- 句読点をうまく活用する

- 「です」「です」「です」など同じ語尾を連続しない

- 回りくどい冗長な表現は避ける

パッと見たときに、文字だらけになっていたり、文章の切れ目がないブログは、読む前から「読みたくないなぁ~」と感じてしまいます。

このように読者にストレスがかかるブログは、読者の離脱が増えてしまうでしょう。

ブログを書く際には、一文を40~60文字程度の読みやすい長さにまとめ、一文が3~4つ続いたら(話題が変わるちょうどいいタイミングで)区切りましょう。

区切る際は、下記のようなビジュアル要素を挟むようにしてください。

- 空白(空行)

- 画像・イラスト・図解

- 表・グラフ

- 箇条書き

- ボックス(囲み)

- フキダシ

上記のような要素をうまく活用し、読みやすくテンポの良いブログを目指してください。

完成したら音読してみる

ブログを書き終えたら「音読」してみましょう。

音読とは、声に出して実際に読んでみることです。

スムーズに読めれば問題ありませんが、途中で引っ掛かる部分があれば、そこは修正するべきポイントです。

また、目で見ただけでは見つからなかった誤字脱字が、音読することで見つかることもあります。

ぜひ最後の仕上げにやってみましょう。

スマホでも読み返す

読者はパソコンでブログ記事を読むとは限りません。

むしろ近年では、スマホでブログを閲覧する人のほうが多いでしょう。

パソコンとスマホでは見え方が異なるので、ブログ記事を書いたら、公開前に必ずスマホでも読み返すようにしましょう。

パソコン上では1行の文でも、スマホで見ると2~3行になる場合もあるので、スマホユーザーを意識してブログを書くようにしてください。

SEOに強いブログの書き方のコツ

ブログのアクセスの8~9割以上は検索からの流入です。

つまり、ブログのアクセスや収益を増やすには、検索エンジンで上位表示する施策(SEO対策)を意識して記事を書くことが必要となります。

ここでは、ブログ運営に必須となるSEOに強いブログの書き方のコツを解説します。

なお、以下の記事ではブログのSEO対策について、初心者向けにくわしく解説しています。

ブログのSEO対策!初心者でも実践できる効果的な方法を紹介

- WordPress運営のコツ

適切なソースコードを使う

ソースコードとは、プログラムに「どんな表示・動作をさせたいか」という処理の内容を書いたテキストファイルのこと。

ブログで主に利用されるソースコードには、HTMLやCSSがあります。

検索エンジンは、これらプログラミング言語で書かれたソースコードからコンテンツを読み取ります。

検索エンジンにコンテンツの内容を正しく理解してもらうには、適切なソースコードで書かれていることが重要です。

主なソースコード(HTML)には、タイトルに使うタイトルタグ <title>、見出しタグ <h2><h3><h4> など、テーブル(表)タグ <table>、リスト(箇条書き)タグ <ul><ol><li>などがあります。

記事の概要を示し、検索結果ページにも表示されるメタディスクリプション <meta discripiton> も重要なタグですが、こちらは後述します。

ちなみに、WordPressの見出しの作り方やルールについては、以下の記事でくわしく解説しています。

【WordPressの見出しの作り方】正しいルールやデザインの変更方法を解説!

- WordPressの使い方/操作方法

タイトル・見出し・本文にキーワードを含める

タイトル・見出し・本文に、その記事で狙うターゲットキーワードを含めることで、読者や検索エンジンに対して「何について書かれたブログなのか」を明確に伝えられます。

基本的には1記事1キーワード、正確には次項で解説する「1記事1検索意図」で記事を書きましょう。

ちなみに、ブログ記事を執筆する際は自然な形でキーワードを含めることが大切であり、過剰にキーワードを含めるのは逆効果です。

H2にはできる限りキーワードを含めますが、H3は無理にキーワードを含める必要はありません。

次項で解説する検索意図に沿った見出し構成が作れていれば、見出しにも本文にも自然にキーワードが含まれるはずです。

ブログのキーワード選定や検索キーワードの調べ方については以下の記事でくわしく解説しています。

ブログのキーワード選定は超重要! 選び方や便利なツールを紹介

- WordPress運営のコツ

【検索キーワード】の調べ方・選定方法・効果的な活用のしかたを徹底解説

- WordPressの使い方/操作方法

検索意図を汲み取る

検索意図とは、ユーザーが検索した目的のことです。

たとえば「アフィリエイト 本 初心者」で検索するユーザーには「アフィリエイト初心者向けの本を探している」という検索意図があります。

その裏を深く探ると、以下のような本質的なニーズが隠れていることが想像できます。

アフィリエイトに必要なブログの書き方や集客方法などを知り、ブログで稼ぎたい

このように、ブログを書く際はユーザーの検索意図を深く追求することが大切です。

検索意図を汲み取るには、主に2つの方法があります。

- 検索上位サイトの傾向を分析する

- 関連キーワードを調査する

検索エンジンは、検索キーワードに対してもっとも適切な回答をしているブログやWebサイトを上位表示させる特徴があります。

そのため、上位サイトに何が書かれているかを分析することでユーザーの検索意図を把握することが可能です。

関連キーワードには、サジェストキーワードや再検索キーワードなどがあります。

関連キーワードには検索意図が含まれている可能性が高いので、その記事のターゲットキーワードを選ぶ際には、関連キーワードを調査することが大切です。

関連キーワードについては、以下の記事でくわしく解説しています。

関連キーワードとは?調査方法やSEO対策での活用について

- WordPress運営のコツ

E-E-A-Tを意識する

E-E-A-Tとは、以下にあげる4つの単語の頭文字を組み合わせたGoogleの造語であり、Googleの検索品質評価ガイドラインで定義される評価基準の1つです。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

以前はExpertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の3項目(E-A-T)で評価されていましたが、2022年12月15日のガイドライン改訂により、Experience(経験)が追加され、E-E-A-Tの4項目になりました。

Googleでは、E-E-A-Tについて「ページ品質評価の最重要項目」と定義しており、近年ではとくに重要視しています。

3.4 Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trust (E-E-A-T)

Experience, Expertise, Authoritativeness and Trust (E-E-A-T) are all important considerations in PQ rating. The most important member at the center of the E-E-A-T family is Trust.

こちらを要約すると以下のとおりです。

経験、専門知識、権威性、信頼(E-E-A-T)はすべて、Webページの品質評価における重要な考慮事項です。E-E-A-T中心にあるもっとも重要なメンバーは信頼です。

つまり、E-E-A-Tはコンテンツの評価をするために重要な要素であり、なかでも「Trustworthiness(信頼性)」が重要だということです。

E-E-A-Tについては以下の記事でくわしく解説しています。

【最重要】E-A-TがSEOに与える影響と、E-A-Tを高める方法を徹底解説!

- WordPress運営のコツ

ブログの書き方の基本的な手順

ここでは、ブログの書き方の基本的な手順を解説します。

以下の記事では、記事の書き方を初心者向けにくわしく解説しています。

記事の書き方を徹底解説!初心者でも実践できる手順やコツとは

- WordPress運営のコツ

記事のテーマを決める

ブログ記事を書くときはまず誰にどんな情報を届けるのか、つまり記事のテーマをざっくりと決めます。

記事のテーマを決めてからキーワードを選定するのが一般的ですが、先にキーワードを選んでから記事のテーマを決めても構いません。

キーワードを選定する

テーマが決まったら、検索で上位表示を狙うキーワードを選定します。

ターゲットとするキーワードを決める際は、「検索ボリューム」の確認や「競合調査」もおこないましょう。

「検索ボリューム」とは、対象となるキーワードが(多くの場合1か月あたりで)どのくらい検索されているかを示すもの。

検索ボリュームが多いビッグキーワードで上位表示できれば多くのアクセスを得られますが、狙うライバルも多いためSEOの難易度は高いです。

初心者は検索ボリュームは少ないものの、ライバルも少なく検索意図も明確なロングテールキーワードを狙うのがおすすめです。

キーワードの検索ボリュームを調べる方法は、下記の記事を参考にしてください。

検索ボリュームとは? 調べる方法や選び方、SEO強化のポイントも紹介

- WordPress運営のコツ

「競合調査」はツールでもできますが、実際にGoogleで検索して上位表示されているWebページを確認するのもよいでしょう。

もし検索上位を企業や専門機関のWebサイトが独占している場合、勝ち目は薄いのでキーワードを変える必要があるかもしれません。

キーワード調査で検索意図を把握

候補となるキーワードを選んだら、キーワードを深く調査して検索意図を把握します。

検索意図を調べるには、下記のキーワード調査を行いましょう。

| 調査対象 | 概要 |

|---|---|

| サジェストキーワード | 検索窓にキーワードを入力した際に自動で表示されるキーワード候補。ネットでよく検索されるキーワードやその組み合わせが表示される |

| 再検索キーワード | 検索サイトの検索結果ページの最下部に表示されるキーワード群や、Googleの検索結果に表示される「関連する質問」、Bingでは「他の人はこちらも質問」部分など。そのキーワードで検索していずれかのWebサイトに訪れたユーザーが、一度離脱し再度検索したキーワード |

| バーティカル検索 | 検索サイトの検索窓直下にある「画像・動画・地図・ショッピング」など、特定の検索結果を表示する機能。多くのユーザーが求めるコンテンツタイプほど左側に表示される |

| SGE(Search Generative Experience)の表示 | ユーザーが入力したキーワードに対し、生成AIがテキストや情報元のリンクを表示させる機能。キーワードに対して最適だと思われる回答を、検索結果を元にAIが生成する |

これらはすべて、Googleが膨大な検索統計データを元に表示されるものなので、キーワードの検索意図を把握する大きな手助けになります。

検索意図については、下記の記事にくわしく解説しています。

検索意図はSEOにおいて重要度No.1! その理由や調査方法も紹介

- WordPress運営のコツ

見出し構成を決める

ブログの見出しは、段落ごとのタイトルのようなものです。

見出し構成を決めることとは、そのブログ記事全体の文章構成(目次)を作ることとほとんど同じですね。

適切な見出し構成を作ることができれば、ユーザーに対してはそのブログ記事に何が書かれているかを分かりやすく伝えることができ、

検索エンジンに対しても、コンテンツの内容を正しく伝える役割があります。

キーワードの検索意図(ユーザーが何を求めているか)を元に、ユーザーの悩み・問題・欲求を満たすように見出し構成を決めていきましょう。

ブログの見出し構成の作り方は以下の記事でくわしく解説しています。

ブログの記事構成の作り方!成功率の高い方法&記事を作る流れを解説

- WordPress運営のコツ

本文を書く

いよいよ本文を書く段階に入りますが、文章の執筆は見出し構成に沿って進めます。

そのうえで、読者が理解しやすい文章作成を心がけましょう。

箇条書きなどで軽く下書き

記事を書く際は、いきなり書き始めるのではなく、

まずは各見出し毎にどんな内容の本文を書くのかを簡単に箇条書きなどで下書きするようにしましょう。

下書きのメリットとしては、以下が挙げられます。

- 書くべきことが絞りこめ、清書の際に迷わなくなる

- 内容の重複や、必要情報の書き漏れを防ぐことができる

箇条書きで要点を絞って記事の土台を作っておくと、何を書けばいいのか迷うことが少なくなり、スムーズに清書を行うことができます。

本文を清書

下書きができたら、情報を整理しながら読み手に分かりやすいように本文を作成します。

前述したPREP法を使い、結論 → 理由 → 具体例 → 結論となるように、結論を先に書くことがポイントです。

見出し構成と下書きにブレがなく、論点が整理されていると、本文の清書にそれほど時間はかからないでしょう。

タイトル、導入文、メタディスクリプションを確定する

最初にブログ記事のタイトルや導入文を作ってももちろん良いのですが、本文を作成するなかで自分の主張が微妙にズレてしまうケースもあります。

そのため、最初の段階では仮で作っておき、清書が終わった後に確定するのがおすすめです。

また、メタディスクリプションも忘れずに作成しましょう。

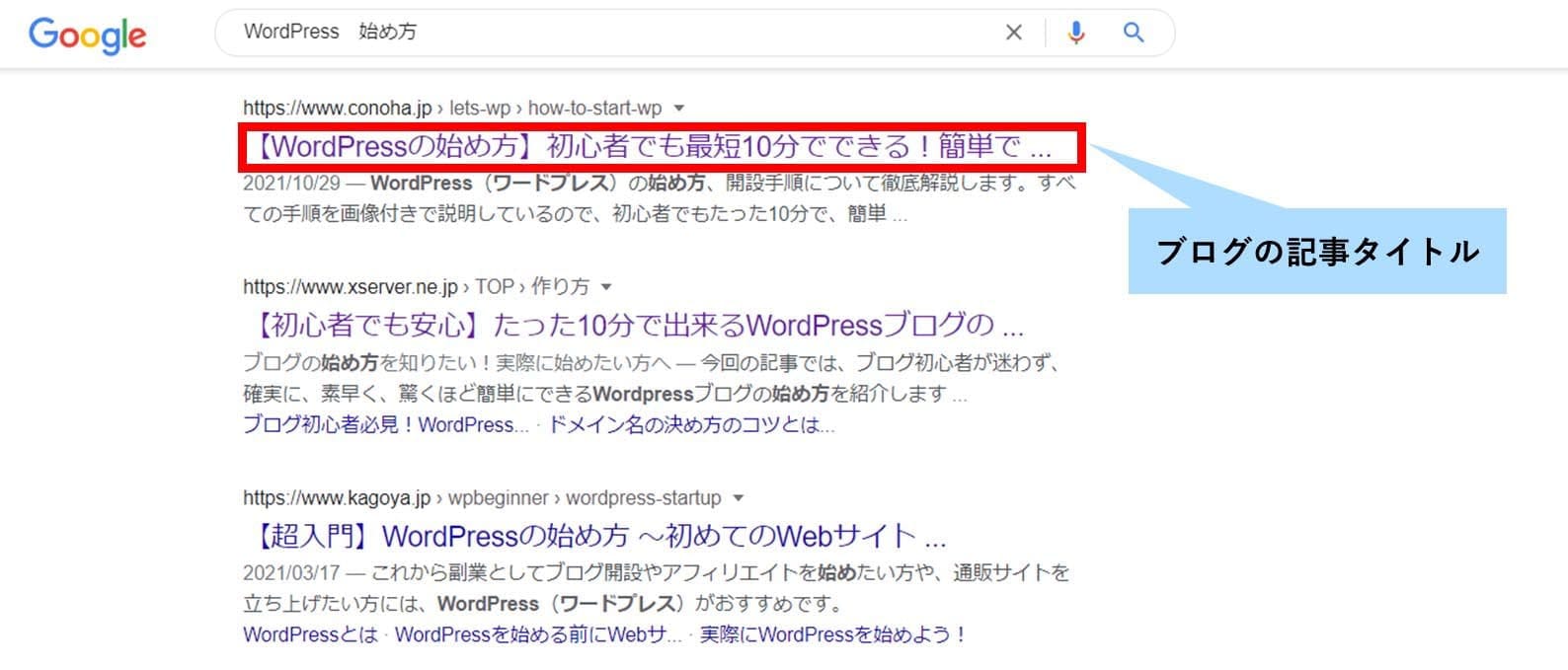

メタディスクリプションとは、記事の内容を要約した文章のことで、検索結果のタイトル下に表示されます。

検索ユーザーのクリック率に大きく影響するため、手を抜かずしっかりと作成してください。

もちろん、タイトル・導入文・メタディスクリプションについても、検索意図を反映させることを意識して作成してください。

文章を装飾する

本文の作成後、読み返しながら以下の要素を使って文章を読みやすくするための装飾をします。

- 太字・マーカー:重要な部分を強調する

- ボックス:補足説明や箇条書きをするための囲み

- 引用:引用部分を明確にする

- 吹き出し:漫画の吹き出しのように、キャラクターが補足説明やポイントをまとめる

- テーブル:表を使ってまとめたり、比較したりする

これらを効果的に使うと文章が格段に読みやすくなるうえ、読者の理解度が深まることが期待できます。

最終チェックをして公開

ブログ記事の完成後は、すぐに公開するのではなく読み返して最終チェックを行うことが大切です。

読み返す際のポイントは以下のとおりです。

- 主張や論点に矛盾がないか

- 専門用語は噛み砕いて説明しているか

- 誤字脱字はないか

- 1文が長すぎないか

- 語尾が連続していないか

- 内部リンクを入れらる箇所はないか ……など

タイトルの書き方 テンプレート(例文)

ここからはブログの書き方の参考になる「テンプレート(ひながた、見本)」を紹介します。

ブログを構成する下記の5つのパートに分けて、1つ1つ解説します。

まずはブログ記事の「タイトル」からです。

タイトルの役割

ブログ記事のタイトルは、読者が一番最初に目にするテキスト要素です。

ブログ内の記事一覧などはもちろんのこと、検索結果にも表示されます。

検索ユーザーは、まずこのタイトルを見て、その記事をクリックして読むかどうかを判断します。

もし分かりにくかったり興味が持てなかった場合、ブログは読んでもらえません。

まずは読者の興味を惹き、注目してもらうことがタイトルの役割です。

タイトルの書き方のテンプレート1

タイトルの書き方テンプレート一つ目はこちら。

商品Aと商品Bの違いを徹底比較! 初心者が買うべきなのはどっち?

ポイントは、この記事でどんな悩みが解決するかを分かりやすく書くことです。

読者は、必ず何かしらの「目的」をもって検索をおこない、ブログに訪問します。

目的とは、読者が抱える悩み・問題の解決や、「~について知りたい」「~を買いたい」「~へ行きたい」「~したい」などのさまざな欲求の解消です。

タイトルでは、まず「この記事を読めば、あなたの悩み・問題は解決しますよ」ということが伝わる内容にしましょう。

上記のテンプレートでは「商品Aと商品Bの比較」という主題を明確に表記して、比較したいという目的が達成されることを伝えています。

また、「初心者向け」という点も表記し、誰に向けた記事であるのかを明らかにしています。

タイトルの書き方のテンプレート2

タイトルの書き方テンプレート二つ目はこちらです。

○○○○のおすすめ7選! 20年の経験がある筆者が厳選して紹介

こちらも「○○○○を選ぶ際に検討の候補にいれるべきおすすめはなにか?」という読者のニーズに応えられる内容にしています。

また、具体的な数字を入れることで印象に残りやすくするとともに、説得力を高めるようにしています。

1と2、どちらのテンプレートにも共通するポイントとしては、以下のような点があります。

- 記事内容を要約する

- 30文字〜40文字に収める

- 重要な要素はなるべく先に書く

- 読者の目を引く工をほどこす

重要なのは、タイトルは短く簡潔にまとめるという点です。

検索結果にタイトルが表示されるのは(デバイスやキーワードによって異なりますが)だいたい30~40文字のあいだです。

このなかで記事の要約や検索意図を、分かりやすくシンプルに表現しなくてはなりません。

また、重要な要素はなるべく前のほうに記載するようにしましょう。

リード文の書き方 テンプレート(例文)

せっかく魅力的なタイトルを考えても、「リード文(導入文)」がイマイチでは読者はすぐに離脱してしまいます。

次は本文に繋げる前のリード文の書き方を解説します。

リード文の役割

リード文の役割は、ブログ記事の要約です。

単なる内容の要約だけでなく、ブログにどんな内容が書かれているか、どんなニーズが解消されるのかを書くことがポイントです。

リード文で読者の興味を引き、「自分の探している情報が書いてある」「これを読めば私の悩みが解消する」と伝えられる内容にしましょう。

リード文の書き方のテンプレート1

リード文の書き方テンプレートの一つ目はこちらです。

「○○○○」や「○○○○」で悩んでいませんか? 私も長年○○○○なのでとても困っています。

ポイントは、「読者がどんな悩みを持ってるか」「読者がどんなことに困っているか」ばど、悩みを具体的に代弁してあげることです。

悩みを代弁してあげることで読者の共感を引き出すことができ、本文をじっくり読んでもらえる確率が高まります。

また、「自分も○○○○である」と告白することでより興味を引き、読者の信頼を得ることができるでしょう。

共感や信頼を得られれば、紹介する商品・サービスを買ってもらえる可能性も高くなります。

リード文の書き方のテンプレート2

リード文の書き方テンプレートの二つ目はこちらです。

本記事では「○○○○」や「○○○○」の解決法を紹介します。私も実際に使っており、○○○○の悩みが嘘のように解消されました。

ポイントは、どんな悩みが解決できるのか、問題の解決方法を具体的に記載すること。

悩みや問題の解決は読者のもっとも重要な目的なので、必ず明確に書くようにしてください。

とても重要な部分なので、ボックスで囲って箇条書きにするのも良いでしょう。

このテンプレートの1と2は、組み合わせて使うことをおすすめします。

例文として、本記事のリード文を見てみましょう。

ブログを始めたけれど「書くのに時間がかかりすぎる」とお悩みの人は多いのではないでしょうか。

そんな人におすすめなのが、ブログの書き方をテンプレート化する方法です。

テンプレートを覚えれば時間短縮はもちろん、読みやすい構成が作れるようになります。

本記事では、ブログの書き方のコツと、ブログの記事で使えるさまざまなテンプレートを紹介します。

もっと効率よくブログを書きたい方や、読みやすいブログを書きたい方はぜひ参考にしてください。

このように、「読者の悩みの代弁」「その解決方法の提示」「どんな人を対象とした記事なのか」をセットで書くと効果的です。

また、ブログ初心者のなかにはリード文が長すぎるミスをしている方も多いです。

リード文は1スクロール内(1つの画面内)に収まるくらいの長さが理想です。

短く簡潔にまとめるようにしましょう。

ブログ本文の書き方 テンプレート(例文)

魅力的なタイトル、興味を引くリード文ができたら、いよいよ「記事の本文」です。

読者からじっくり読まれるような本文の書き方を解説します。

本文パートの構成

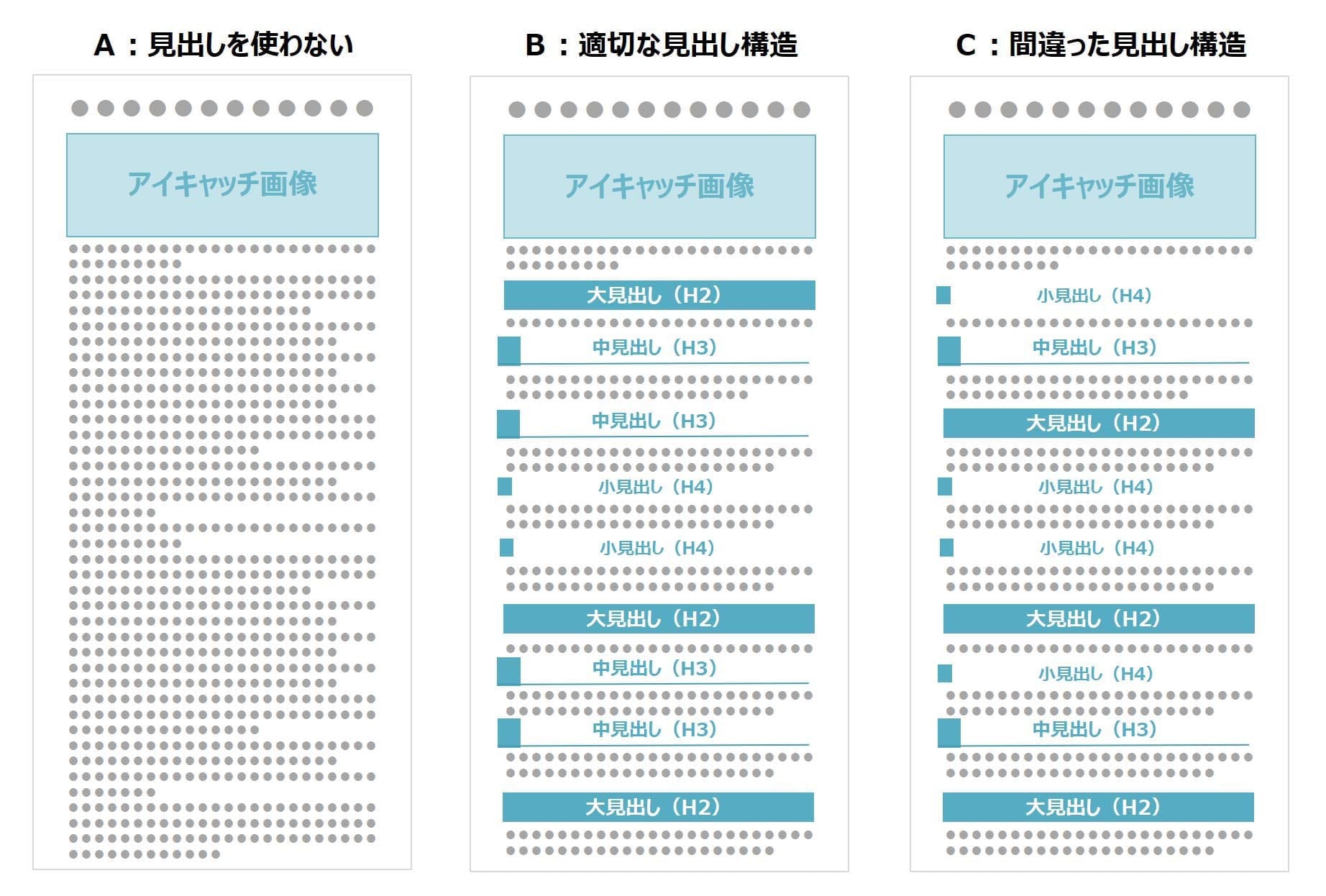

本文パートは「見出し」と「本文」に分かれます。

見出しとは、話題ごとのタイトルのこと。見出しを使って本文の内容をキレイに整理することで、読みやすいブログを作ることができます。

Aの例のように見出しを使わないブログだと、どこに何が書いてあるのかがまったく分かりません。

ブログなどのネット記事を閲覧する読者はとてもせっかちなので、探している情報が見つからないと、すぐに離脱してしまうでしょう。

Bの例のように見出しを活用し、分かりやすい文章構成にすることが大切です。

また、見出しを表示する「見出しタグ(hタグ)」には下記のような序列関係があり、きれいな入れ子構造にするようにしましょう。

h2 > h3 > h4 > h5 > h6

※h1は記事タイトルなどに使用されるため本文内では使わない。

Cの例のようにいきなりh4から始まったり、h2からh4に飛んだりしてはいけません。

本文の書き方のテンプレート1

本文のテンプレート(文章構成の例)はこちら。

- 「○○○○」の悩みは「○○○○」で解決できます。(結論)

- なぜなら「○○○○」だからです。(理由)

- 具体的な手順は「○○○○」で進めてください。(具体例)

- おすすめの「○○○○」を5つ紹介します。(具体例)

- 「○○○○」のメリットとデメリットをそれぞれ挙げてみましょう。(具体例)

- ぜひ「○○○○○」で悩んだら「○○○○○」で解決しましょう。(結論)

ブログの書き方のコツでも紹介したように「PREP法」を使って、結論ファーストの文章構成にすることがポイントです。

このPREP法の文章構成は、すべてのブログの基本として使えます。

本文パートの書き方のテンプレート2

もう少し詳細な本文のテンプレートも紹介しましょう。

下記は「商品A おすすめ」のような商品レビュー記事に使えるテンプレートです。

- 「○○○○」で悩んでいませんか?(導入)

- 「○○○○」には商品Aがおすすめです(結論)

- 商品Aの概要。商品Aのおすすめポイントをざっくりと紹介(概要)

- 商品Aのメリット(長点)のいくつか紹介(詳細)

- 商品Aのデメリット(短所)も紹介。フォローも入れる(詳細)

- 商品Aの口コミ・評判(口コミ)

- 商品Aと競合商品の比較(比較)

- 商品Aはこんな人におすすめ(タイプ別おすすめ)

- 商品Aに関するよくある質問(Q&A)

- 「○○○○」で悩んでいるなら商品A!(再び結論)

本文パートの書き方のテンプレート3

コンプレックス系のキーワードなど、お悩み解決型の記事で使えるテンプレートです。

- 「○○○○」で悩んでいませんか?(導入)

- 実は私も長年「○○○○」で悩んでいました(共感)

- 私は「○○○○」することで長年の悩みが解消されました(結論)

- 今は「○○○○」や「○○○○」になってとても幸せです(ベネフィット)

- 「○○○○」の解決方法をいくつか紹介(詳細)

- 一番のおすすめは商品Aを使う方法です(絞り込み)

- 商品Aの具体的な詳細(マネタイズ)

- 商品Aの競合比較・口コミ・Q&A(不安・疑問の解消)

- 「○○○○」で悩んでいるなら商品A!(再び結論)

まとめの書き方 テンプレート

分かりやすく説得力のある本文を書けたら、最後は「まとめ」です。

まとめの書き方のテンプレートを紹介します。

まとめパートの役割

まとめの役割は、ブログの内容を要約するだけではありません。

具体的なアクションにつなげるために、ブログを読んだ後に読者にやってほしいことを書くのも重要です。

まとめの書き方のテンプレート1

まとめの書き方テンプレートの一つ目はこちら。

本記事のまとめは以下のとおりです。

- 「○○○○○」は「○○○○○」で解決できる

- やり方は「○○○○○」するだけ

- 「○○○○○」に注意するともっと効率的になる

このように、箇条書きを使って簡潔にまとめるのもおすすめです。

長く書きすぎると読んでもらえないので注意しましょう。

まとめの書き方のテンプレート2

まとめの書き方テンプレートの二つ目はこちら。

以下のリンクで○○○○○についての解説もしています。

ぜひあわせて読んでみてください。

ここまで読んでくれた読者なら、他の記事にも興味があるはず。

関連記事があればこのタイミングでおすすめしてみましょう。

アフィリエイト商材などの売りものがある場合は、最後にもう一押しするために広告を貼るのもありです。

このように読者に対して、記事を読んだ後のアクションにつながるような内容にすることがポイントです。

メタディスクリプションの書き方 テンプレート(例文)

最後に、ネットで検索した際に検索結果に表示される紹介文「メタディスクリプション」の書き方のテンプレートを紹介します。

メタディスクリプションの役割

メタディスクリプションとは、検索結果に表示される120文字ほどの文章です。

ブログの中に表示されるものではありませんが、タイトルやリード文と同じくらい重要です。

検索ユーザーは、記事タイトルとこのメタディスクリプションを見て、その記事を読むかどうかを判断します。

ブログのアクセスや収益に影響する重要な部分なので、ぜひテンプレートを参考に作ってみましょう。

メタディスクリプションの書き方のテンプレート

メタディスクリプションの書き方テンプレートはこちら。

本記事では○○○○○の○○○○○を解決する方法を紹介します。

この記事を読むことで○○○○○がわかります。もう○○○○○で悩むこともなくなるでしょう。

このように、記事の概要を端的にまとめるとともに、誰のどんな悩みを解決できるのかを記載しましょう。

メタディスクリプションを書くときのポイントは以下の通り。

- 120文字前後で書く

- 記事の内容を簡潔に紹介する

- 記事を読むと解決できることを書く

- キーワードを含める

メタディスクリプションには、検索キーワードを自然に入れるようにしましょう。

検索結果に表示された際に、下記のようにキーワード部分が太字でハイライトされるので、クリック促進に効果的です。

メタディスクリプションについては、下記の記事にくわしく解説しています。

メタディスクリプションとは?SEOにおける効果や設定方法を解説

- WordPress運営のコツ

ブログの書き方のテンプレート まとめ

本記事では、ブログの書き方のコツとテンプレートについて解説しました。

まだ記事作成に慣れていない初心者のうちは、本記事で紹介したテンプレートをぜひ参考にしてみてください。

読みやすいブログを書くコツは下記の通りです。

ブログの書き方のテンプレートは、下記のリンクからも確認することができます。

このブログの書き方のテンプレートを使えば、初心者でも簡単に読まれるブログを書くことができます。

時間短縮にもなるため、あまった時間で普段できなかった作業や調査・分析に時間がまわせるようになるでしょう。

ぜひ本記事の内容を参考に、より素晴らしいブログに改善していってください。

WordPressを始めるならConoHa WINGがおすすめ!

「WordPressでブログやアフィリエイトを始めたい!」

「もっと性能の良いレンタルサーバーに乗り換えたい!」

そんなあなたには、高性能・高速でお得なレンタルサーバーConoHa WINGをおすすめします。

- ConoHa WINGのメリット

-

- サイト表示が速い! 国内最速のレンタルサーバー※

- 初心者も安心! 簡単で使いやすい管理画面

- 安定した稼働! 大量同時アクセスなどの高負荷にも強い

- お得な料金設定! 660円/月~で始められる!

- しかも初期費用が無料! さらに独自ドメインも永久無料!

- ※2023年7月自社調べ

ConoHa WINGは日本マーケティングリサーチ機構による調査で、下記の3部門においてNo.1を獲得しています。

- ConoHa WINGは3つのNo.1を獲得!

-

- アフィリエイター・ブロガーが使いたいレンタルサーバー

- WordPress利用者満足度

- サポートデスク対応満足度

- ※日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2023年2月期_ブランドのイメージ調査

新規のお申し込みはこちら

Webにくわしくない初心者でもたった10分で始められるレンタルサーバー「ConoHa WING」。

とっても簡単だから今すぐ始めちゃいましょう。

また下記の記事では、ConoHa WINGを使ってWordPressを開設する方法を、画像付きでくわしく解説しています。

【WordPressの始め方】初心者でも最短10分でできる!簡単で失敗しない開設方法

- WordPressの始め方

他社レンタルサーバーからお乗換えはこちら

他社のレンタルサーバーをご利用中で、ConoHa WINGにお乗り換えを検討されている方も安心です!

煩雑なレンタルサーバーの移行もかんたんにお乗換えいただけるよう、いくつかのサポートを用意しています。

-

- WordPressかんたん移行ツール

-

他社サーバーでお使いのWordPressを、ご自身でかんたんにConoHa WINGへ移行ができる無料のツールをご用意しています。

- WordPressかんたん移行の詳細

-

- WordPress移行代行

-

移行にかかる作業はすべて専門のプロが代行するので、待っているだけでWordPressを移行できます。

- WING移行代行の詳細

-

- ConoHa WINGへの移行ガイド

-

レンタルサーバーの移行作業は複雑ですが、ConoHa WINGでは移行作業の流れをわかりやすくご紹介しています。

- ConoHa WINGお乗換えガイド